Franco Caprioli è fra gli ultimi grandi maestri ad abbandonare il Vittorioso. Anzi, fra il 1955 e il 1962 disegna quasi una storia dopo l’altra, senza contare la parte grafica di molte rubriche, le schede didattiche e moltissime copertine.

Fino al 1959, il suo originale e inconfondibile stile grafico, basato su un raffinato pointillisme, rimane praticamente invariato: e ciò nonostante sia sacrificato dalla mutata tecnica di stampa (il Vittorioso è in rotocalco fin dal 1956):

1958

1959

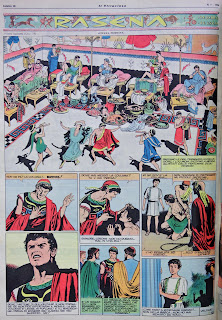

All’alba del nuovo decennio, Caprioli modifica il suo tratto, abbandonando il pointillisme e adottando un tratteggio più convenzionale. Il segno si fa forse più “moderno”, ma anche più duro: d’altra parte l’autore è chiamato ad un vero tour de force, per supplire alla latitanza degli altri autori “storici”, e in più occasioni disegna le storie complete con cui la redazione del Vittorioso cerca di fronteggiare la concorrenza degli albi “popolari”:

1960

1961

La redazione affida spesso a Franco Caprioli le copertine del Vittorioso, nel 1962/64, con temi quasi sempre educativi. E il maestro di Mompeo illustra anche molti redazionali:

1962

1963

1964

Ma, dopo il 1962, anche Franco Caprioli, uno dei “padri fondatori” del Vittorioso, (una sua storia era apparsa nel 1937 sul primo numero), si sgancia in pratica dal periodico. Nel 1963, una sua singolare storia di argomento preistorico del 1954 (di cui ho parlato qui), a suo tempo inspiegabilmente sacrificata, viene ristampata in pompa magna e a colori:

1962

Dopo il 1963, anno in cui appaiono solo un paio di storie, anche i grandi fumetti di Caprioli scompaiono dal menabò del Vittorioso:

1963

Rivedremo Franco Caprioli, tornato come per miracolo al suo glorioso stile 1950, più o meno cinque anni dopo: chiuderà una straordinaria carriera con alcune memorabili riduzioni dei romanzi di Giulio Verne, pubblicati a puntate su "Il Giornalino" e per fortuna riproposti (e consegnati alla posterità) su dei memorabili volumi a fumetti delle Edizioni Paoline. Ma di questo, magari, parleremo a suo tempo: per ora, l'avventura di Caprioli sul Vittorioso si ferma qui.